Declaración político-ideológica como criterio de partida militante

Lo que sigue es la parte final de una carta dirigida a los compañeros de Insurgente tras la detención que sufrí en 2006. En dicha misiva, en la que daba explicaciones acerca de mi relación con el PCE(r) y justo antes de entrar en ellas, decía: “…pienso que para que esta explicación sea realmente más completa debo incluir, aunque sólo sea a grandes rasgos, mi posición política general más allá de lo que se refiere a un partido en concreto. Por lo demás, que haya elegido los medios progresistas gaditanos para tal propósito no ha de extrañar, pues es entre ellos donde desarrollé el grueso de mi actividad militante hasta 1993, año en que tuve que pasar a la clandestinidad.”. Al ser una declaración de línea de conjunto, repite frases del texto anterior, si bien desarrolla más determinados puntos, pues no se hizo con el criterio de que se ajustara a una hoja por delante y por detrás. De alguna manera, y sin perder su condición de declaración sintética, complementa a La comprensión como ánimo. En cualquier caso, he preferido dejar el texto tal cual, a pesar de que pueda resultar en algún momento redundante con respecto al anterior, para que no pierda su carácter precisamente de conjunto.

A pesar de crisis en el movimiento comunista internacional, a pesar de “caídas de Muro”, la única perspectiva de futuro sigue siendo la de la Revolución Socialista a escala mundial que supere el actual marco capitalista e imperialista. Un marco que después de más de un siglo –y ahora bajo los eufemismos de “neoliberalismo” y “mundialización”– mantiene a más de la mitad de la población mundial en la miseria; ha provocado una hecatombe social en los países del Este, librándolos al mejor postor; ha instalado la precarización crónica y la superexplotación en grandes sectores de población de los países desarrollados comenzando, pero no sólo, por los inmigrantes; y mantiene la situación internacional en permanente inseguridad bélica como consecuencia, no de pretendidas guerras antiterroristas, sino como siempre, de la pugna entre países imperialistas por mantener o disputar hegemonías. El socialismo no está predeterminado, pero sí la disyuntiva “socialismo o barbarie”.

Para afrontar la crisis del movimiento comunista internacional es necesario ligarla en todo momento a la crítica de nuestra propia comprensión, tanto del movimiento histórico de superación del capitalismo como de la propia teoría revolucionaria marxista. Con el tiempo, y en la medida en que se desinflen las “neo-explicaciones” acerca del sistema que padecemos (así como las consiguientes propuestas de “tercera vía”) que levantaron el vuelo a partir de los “ladrillos rotos” de Berlín, se impondrá cada vez con más claridad que, más que crisis de marxismo, lo que estamos pasando es una crisis de comprensión del mismo. “Comprensión de la crisis, crítica de nuestra comprensión”, ese será un asunto mayor que los comunistas y revolucionarios en general deberíamos abordar. Ahora bien, este trabajo de rigor tendría que ser afrontado con la máxima flexibilidad política a la hora de encontrar “los mecanismos” que favorezcan la acumulación de fuerzas revolucionarias a partir de la situación adversa aún existente hoy.

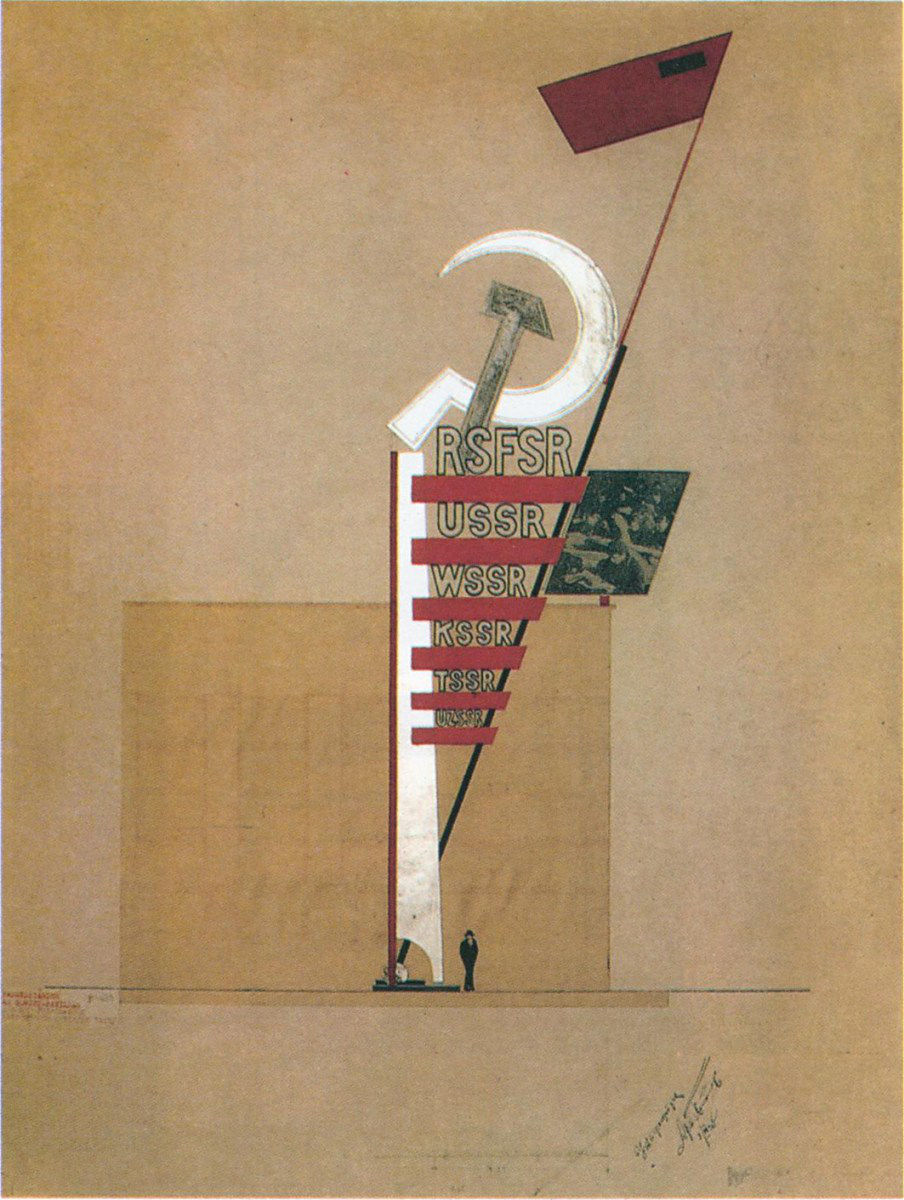

La revolución socialista a escala mundial no habría que entenderla como una simple adición de países socialistas, sino como un largo y “único” proceso –que ya comenzó en 1917 en Rusia tras el emblemático precedente de la Comuna de París de 1871– donde en cada país (o grupo de países) se desarrolla un frente que tiene que ver con sus propias características y niveles de desarrollo socio-económico, así como nacionales. Cada proceso revolucionario, además de sus tareas nacionales y más allá de lo que piensen las propias masas que lo protagonizan, tiene un profundo significado internacional. En estrecha relación con esto podemos osar hablar de “reparto” de tareas entre los diferentes frentes revolucionarios. El rol de la lucha en los países dependientes no puede ir mucho más lejos (o al menos desde nuestros países más desarrollados no podemos exigirles que vaya mucho más allá) de abrir la veda contra el monstruo imperialista. El de la lucha en los “países avanzados” está llamado a ser todavía –en línea con lo apuntado por Marx en La ideología alemana– el de la consolidación de los avances socialistas mundiales, sólo sea en la medida en que es una lucha que debilita al imperialismo desde sus propias metrópolis. En este sentido, y sobre todo en lo que se refiere a los países de nuestro entorno desarrollado, cobra importancia la existencia en sí de un movimiento revolucionario por “minoritario” que sea y por lejos que aún resulte la “toma del poder”. Y es que, en definitiva, la cuestión del número no es “democrática”: decenas de personas movilizándose contra los intereses de los países o corporaciones que agreden en Oriente Medio o en América Latina pueden llegar a cobrar más importancia que miles que los estén combatiendo en esas “regiones periféricas”.

Concretamente en nuestros países “avanzados”, toda contribución al resurgimiento del movimiento comunista y a la lucha revolucionaria debería tener muy en cuenta las experiencias acumuladas por el nuevo movimiento revolucionario que se desarrolló en los años 70 y 80, sobre todo en Europa Occidental. Un movimiento revolucionario que, si mantuvo una fuerte crítica del “socialismo existente”, no fue para ladearse hacia el reformismo, sino bien al contrario, para reivindicar la necesidad de más lucha revolucionaria y de ejercerla consecuentemente en el centro mismo del campo imperialista.

Asimismo, debería brindarse en nuestros países el más amplio (y flexible) apoyo al movimiento antiimperialista mundial que se da en los llamados países dependientes. Este amplio movimiento abarca desde los procesos revolucionarios que, por ejemplo, se dan en América Latina (incluyendo los que reivindican la soberanía nacional frente a las grandes corporaciones trasnacionales) hasta los procesos insurreccionales en Oriente Medio (en Irak, en Palestina, en el Líbano…). Nuestro apoyo debería darse a pesar de nuestras distancias ideológicas y políticas con los procesos nacionales en esos países (o con quienes los lideran). No es cuestión de no plantear las diferencias y las críticas, sino de no sacarlas del plano de la discusión franca en que deben desarrollarse, a fin de optimizar el máximo de esfuerzos en debilitar al enemigo imperialista común.

Si es cierto que lo que se conoce como las “condiciones subjetivas” no goza de su mejor momento, aún es mucho más cierto que todas las previsiones de “fin de la Historia” y de armoniosa expansión sin fin del capitalismo internacional tras la Caída del Muro han resultado tan ridículas que hoy más de un Fukuyama [1] quisiera hasta cambiar de apellido. A la inseguridad económico-social provocada por una onda larga de crisis financieras y de las “nuevas economías” –que tras haber golpeado a la periferia del sistema (en el Sudeste asiático, en América Latina, etc.) amenaza ya a los mismos países desarrollados [2]– se suma desde el año 1991 (primera guerra de Irak), y tal como ya hemos apuntado al principio, un creciente escenario de inseguridad bélica.

Pues bien, resulta clave para nuestra actividad política ir al fondo de la actual inestabilidad internacional poniéndola en relación, más allá de pretendidos “ejes del mal” y de las apariencias diplomáticas, con las propias tendencias guerreras indisociables al sistema capitalista; sobre todo, cuando no hay frenos ni contrabalances mayores como sí ocurría durante la Guerra Fría con la existencia del campo socialista liderado por la Unión Soviética.

En ese sentido, no sólo es cuestión de que tengamos en cuenta los diferendos del “campo occidental” en su conjunto con potencias como Rusia y China y con países que aspiran a jugar un papel de primer orden a escala regional, como Irán. Habría que poner mucho más el acento en las contradicciones que se incuban en el seno mismo de los países imperialistas avanzados –entre ellas las que se dan entre los EEUU y un núcleo duro de la Unión Europea (UE) en torno a Alemania–, contradicciones exacerbadas tras la desaparición del enemigo común soviético que había obligado a que todos ellos consintieran prolongar artificialmente la hegemonía absoluta e indiscutible que el “guardián de Occidente” había heredado tras la II Guerra Mundial. En realidad, desde hace mucho tiempo, desde la misma Guerra de Vietnam, los EEUU no cuentan con base económica para mantener en solitario su hegemonía. Pero sólo ahora pueden proliferar los discursos abogando por un multilateralismo en las relaciones internacionales (empezando por el que se mantiene desde la UE); discursos que precisamente persiguen liberarse cuanto antes de las servidumbres de todo tipo que a favor de los norteamericanos impuso el mencionado “peligro soviético”.

– Pero los EEUU no pondrán fácil la puesta en cuestión de su hegemonía. Y es que, no en vano, si ellos no tienen base económica (ni ya suficiente liderazgo político ni diplomático) para prolongar aún más sus hegemonía, sí que mantienen todavía suficiente distancia en el terreno militar para provocar un brasero internacional que “enfríe” los intentos de otros por ponerse a su altura; o si no –y he aquí lo más perverso de la actual situación– para que, al menos, el campo occidental los siga necesitando para apagar los incendios que ellos mismos, los EEUU, no dudan en atizar. Así, si fue una guerra fría la que al final forzó más de la cuenta la hegemonía, al menos occidental, de los EEUU, estos están dispuestos a seguir alargándola al precio de más guerras… calientes si es preciso.

No cabe extrañarse de que las contradicciones entre potencias capitalistas tiendan “naturalmente” a agudizarse, a tenor de lo que ya han sido capaces de acarrear en el corazón mismo de su sistema en la primera mitad del s.XX. El hecho de que hoy sea más difícil que diriman directamente entre ellas mismas sus diferencias es lo que explica que durante mucho tiempo “tengan que” utilizar (y provocar) conflictos regionales –hoy principalmente, pero no sólo, en Oriente Medio– para disputar sus aspiraciones expansionistas contradictorias.

En general, para los revolucionarios es fundamental hacer el seguimiento de cómo realmente se encuentran “los de arriba” (tanto en el plano nacional como en el internacional). Pues, parafraseando a Lenin, y tal como demuestra la experiencia histórica, para las grandes transformaciones revolucionarias no basta con que “los de abajo” no estén dispuestos a seguir viviendo como antes, sino que tendrá que ocurrir que “los de arriba” no han de poder continuar ejerciendo su dominio como lo han venido haciendo hasta ese momento. A esto no vendría mal añadir –sin pretensión de enmendar la plana al líder bolchevique– que “los de abajo” no han de tardar tanto en “enterarse” de que a “los de encima” no les va tan bien. Esto implica hoy, por ejemplo, “enterarnos” de que el mundo capitalista desarrollado no conforma un Imperio omnipotente y único, liderado sin discusión por los EEUU sino que, bien al contrario, presenta muchas fallas. Esperemos que entre todos contribuyamos a que estas fisuras se reconozcan a fin de que no se tarde tanto en aprovecharlas. Que por nosotros la cosa… no falle.

Vicente Sarasa

[1] En 1992, Francis Fukuyama publica El fin de la Historia y el último hombre donde mantiene que con la “caída del comunismo” y el fin de la Guerra Fría culmina la lucha de las ideologías y se acabaron definitivamente las guerras y las revoluciones. En 2004 no tuvo más remedio que desdecirse en “Construcción del Estado: gobierno y orden mundial en el siglo XXI”.

[2] Aún la crisis capitalista no había alcanzado en toda su “dimensión pública” al centro mismo del sistema. Si bien esto ocurrió en 2008, quienes no habían abandonado las posiciones marxistas por las “neoexplicaciones” que proliferaron en los años 90, podían ver con cierta claridad cómo el boomerang de la crisis estaba a punto de volver a su sitio de lanzamiento. Ver justamente La crisis boomerang.

En el aniversario del Frente Popular

El Terror de los Imperios, Giáp

También te puede interesar

La nueva gran argucia (una tras otra)

diciembre 9, 2019

[Vídeo Humor] Breve historia de Estados Unidos [Michael Moore – Bowling for Columbine]

abril 8, 2020